外国向け私文書の認証の仕組み~NotarizationとLegalization~

外国へ文書を提出する際、その文書が「公文書」であればその文書が日本国内で真正に作成されたものである証明のため「アポスティーユ」や「公印確認+領事認識」の取得が必要になりますが、「私文書」であればその前段階として、公証人による私文書の認証を受けなければなりません。当事務所におきましても、外国向け私文書に関する認証のご相談を受けることも多いのですが、お客様より、

「公証人の先生が認証することで、日本で作成された書類が海外の提出先にすんなり受け入れられるって不思議ですね。どのような仕組みになってるんですか?」とご質問いただくことがあります。今回は外国向け私文書の認証の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

公証役場における私署証書の認証

公証役場・公証人とは、遺言などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証などの「公証業務」を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。公証人による私文書の認証は、「私署証書の認証」という公証事務になりますが、それぞれの用語についてもう少し詳しく見ていきましょう。

(1)私署証書ってなに?

「私署証書」とは、文書作成者の署名(署名押印)または記名押印のある私文書のことをいいます。なお、私文書とは公文書(省庁その他の役所または公務員が職務上作成した文書)以外の個人や会社が作成した文書等のことです。

| 公文書と私文書 | |

| ① 公文書 | ➡戸籍謄本、登記簿謄本、パスポート等(国や地方公共団体などの機関が作成した文書) |

| ② 私文書 | ➡履歴書、委任状、源泉徴収票、公文書の翻訳文、パスポートのコピー等(私人が作成した文書や公文書以外の文書) |

(2)私署証書の認証ってなに?

「私署証書の認証」とは、私文書の成立の真正(作成者の意思に基づいてその文書が作成されたこと)を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印が本人のものであることを公証人が証明することです。ただし、私文書であっても作成者の署名(署名押印)または記名押印のないものは認証の対象とはなりません。私署証書の認証を受けると、公証役場に持参した私署証書と公証人が作成した認証文が綴じられて返却されます。

| 署名と記名 | |

| ① 署名 | ➡「署名」とは、本人が自分自身の名前を自筆で書くことを定義します。また「署名」については、法令では「自署」とも言います。 |

| ② 記名 | ➡「記名」とは読んで字のごとく、氏名を書き記すことを指します。「記名」については、自筆である必要性がないため、ゴム印や印刷、あるいは本人ではなく、他人が代筆したケースにおいても「記名」と定義されます。つまり「記名」は、自筆でなくても良い点、代筆も認められる部分で「署名」や「自著」や「サイン」とは異なります。 |

公証役場における外国向け私文書の認証

外国向け私文書(※)の認証(外国文認証)も基本的には日本国内向け私文書の認証(私署認証の認証)と同じ手続きで行われます。というよりも、印鑑登録制度が確立されている日本国内においては私文書を会社等や官公署に提出する際、公証人の認証を求められることはほとんどありません。ですので、実際に公証役場において公証人が行う私署証書の認証のほとんどが外国向け私文書の認証(外国文認証)となります。外国向け私文書の認証は以下5つの種類に分類されます。

(※)ここでの「外国向け私文書」とは、外国語で作成された私署証書および外国語または日本語で作成され、外国において使用される私文書を指します。

| 【認証方法】 | 【内容】 |

| ① 面前認証 (目撃認証) |

➡署名者本人が、公証人の面前で文書に署名する場合 |

| ② 面前自認 (自認認証) |

➡署名者本人が、公証人の面前で文書に署名したことを、自ら承認する場合 |

| ③ 代理自認 | ➡代理人が、公証人の面前で、署名者本人が文書の署名が本人のものであることを自認した旨陳述した場合 |

| ④ 謄本認証 | ➡嘱託人(認証を申請する方)の提出した文書の謄本がその原本と対照し符合する場合 |

| ⑤ 宣誓認証 | ➡当事者が、公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓の上、文書に署名し又は署名を自認する場合。同じ文書を2通作成します。 |

NotarizationとLegalization

以上、公証役場における私文書の認証についてかんたんに解説してきました。では、なぜ私文書を外国へ提出する場合、その前段階で公証人による認証が必要となるのでしょうか。文書が海外の提出先に問題なく受領されるためには、その文書が真正に作成されたことが相手方において容易に確認できなければなりません。その確認の手段として考え出されたのが、公的機関による二重三重の認証・証明手続になります。

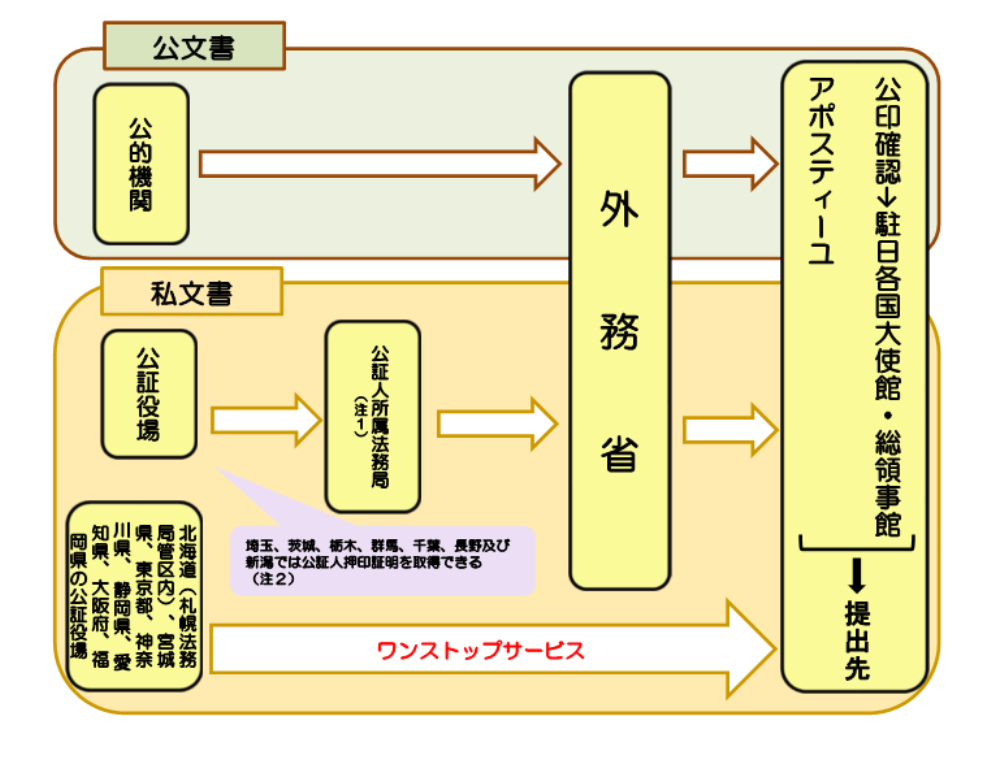

公的機関による二重三重の認証・証明手続ですが、まず文書に記載された署名を公証人が認証し、その後に証明者(公証人)の署名や公印を別の公的機関が更に証明するという制度です。前者の署名認証を「Notarization(ノータリゼーション)」といい、後者の他の機関の証明を「Legalization(リーガリゼーション)」といいます。公証人の認証(ノータリゼーション)を受けた後に行われるリーガリゼーションの流れは、原則的に以下の通りになります。

| リーガリゼーションの原則的なながれ |

| ① その公証人の所属する地方法務局の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明(押印証明)を受ける |

| ② 次に外務省において、その地方法務局長の公印が間違いないことの証明(公印確認)を受ける |

| ③ 最後に、提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(領事認証)を受ける |

➡このように、公証人の認証(ノータリゼーション)の後、リーガリゼーションが必要になるのが通常ですが、常にリーガリゼーションが必要とされるのではなく、文書を受ける相手方が民間企業等で、提出先国の公的機関に提出する必要のないときなど、公証人の認証(ノータリゼーション)の後のリーガリゼーションが不要なケースもあります。

Legalizationの例外

領事認証に至るまでの、公的機関による二重、三重の認証・証明手続は非常に複雑です。そこで、その認証・証明手続きの簡素化を図るため、領事認証を不要とするハーグ条約が締結され日本もこれに加盟しています。その結果、条約加盟国の領域で提出される文書には、条約で定めた形式の外務省の「APOSTILLE(アポスティーユ)」という公印証明を受ければ、「リーガリゼーションの原則的なながれ」の③の領事認証が不要になり、その私文書を直ちに提出先国に送ることが可能となります。

・北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟している場合で申請者からの要望があれば、既にアポスティーユの付いている認証文書を作成しますので、法務局の公証人押印証明および外務省の公印確認、アポスティーユを一度に取得できます(ワンストップサービス)。また、これらの公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合についても、あらかじめ法務局長の認証と外務省の認証のある認証文書を作成しますので、公証人の認証を得た後、直ちに駐日大使館(領事館)で領事認証を受けることが可能です。

外国向け私文書の「真正性」を証明するための確認の手段として、公的機関による二重三重の認証・証明手続が考え出され、公証人による認証手続きもその仕組みの一部であることがご理解いただけたと思います。当事務所では、公証人による私署証書の認証、アポスティーユ取得、公印確認、外国領事の認証等の手続きを代行します。外国へ提出する文書の認証手続きについてご不明な点があれば、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

TEL:045-262-0214

受付時間:9:00-18:00(土曜・日曜・祝日除く)